15人に1人が「不登校」ひかり学園

投稿:2025年6月21日

15人に1人が「不登校」、SNSやゲーム依存も要因に。親、教師、国は何ができるのか──“再登校”のための実践書

不登校の子どもは年々増加している。小学生では50人に1人、中学生では15人に1人が不登校とされ、別室登校やフリースクール通学者を含めれば、その割合はさらに上昇する。

学校は、本来子どもが人として成長するための“社会”に出会う環境である。その学びを妨げる不登校は、いまや個人や家庭だけの課題ではなく、社会全体で向き合うべき構造的な問題となっている。

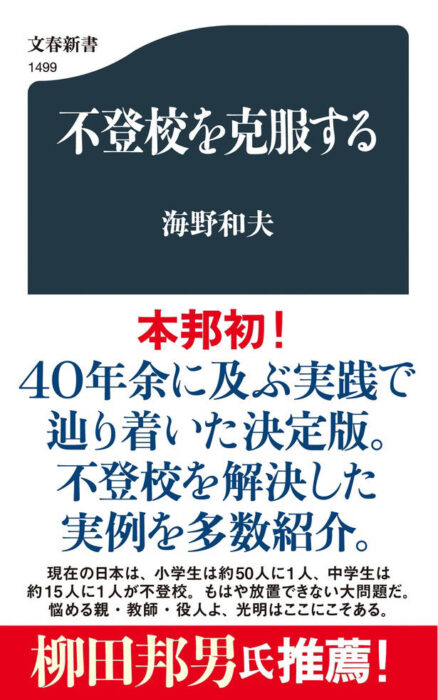

『不登校を克服する』(海野和夫/文藝春秋)は、不登校の実情と向き合い続けてきた著者が、心理職としての豊富な臨床経験と知見をもとに、不登校の理解と解決への道筋を丁寧に解き明かす一冊だ。

前半では、不登校の定義やタイプ、発生要因などを多角的に解説する。読者が最初に想起しがちな「いじめ」や「友人関係の不和」だけでなく、家族間の葛藤、学業不振、発達的な特性、経済状況なども扱っている。さらにはSNSによる誹謗中傷やゲーム依存といった現代的な要因にも触れており、不登校の全体像をつかみたい読者にとって、極めて示唆に富んだ内容だ。

不登校がもたらす最大の課題は、他者と時間を共有する経験の喪失だと筆者は説く。教室での些細な会話や、集団行動を通じて育まれる共感力、倫理観、協調性……それらが育つ機会を奪われることこそが、問題の本質なのである。これは、不登校という事象そのものに集中してしまうと見落としてしまいがちな視点なのではないだろうか。不登校の子どもたちが増加し続けることが社会にどのような影響を与えるのか、想像せずにはいられない。

中盤では、家庭や学校、カウンセリングの現場での実例を通じて、どのような支援や関わりが再登校・再就学につながるのかを具体的に紹介する。たとえば、不登校になった我が子に対し、幼いころから家族ぐるみで親交があった別の家庭の子どもと遊ぶ時間を与えた結果、再登校のきっかけがつかめた、といったものだ。親が自分自身で問題を解決しようと抱え込み、子どもに対して過干渉・過支配になるのではなく、親身に向き合ってくれる他者に任せる判断を下せたことが功を奏した一例だ。

一方で、本書は再登校に成功した話のみを扱うわけではない。美談ばかりではなく、現状の制度的限界や専門職不足といった課題にも真正面から向き合っている。文部科学省が掲げる方針や姿勢の課題について意見を示し、当事者たる親子、教育機関への理解が乏しいことを指摘している。

終盤では、日本社会における不登校の根深さを改めて捉え直し、家庭・教育機関・行政それぞれに求められる視点の変化が語られる。問題の“解決”とは一足飛びに再登校を強制することではなく、子どもの意思と尊厳を守りながら、彼らの未来に対して何ができるかを考え抜き、伴走するプロセスであることが伝わってくる。

不登校問題が難問だからこそ、向き合う当事者の心と思考の支えとなる本が必要なのである。子どもを支えたいすべての人に、不登校と向き合うための実践的な手引きとして、本書を強く推薦したい。

文=宿木雪樹

- 新着記事

-

- 宿題が無い公立小学校が増えています👍2025年5月22日

- 児童発達支援・放課後等デイサービスとは2024年4月11日

- お勧めの書籍2024年2月19日

- 宿題を無くした小学校2024年2月17日

- キャンセル待ちについて2024年2月6日

- 未就学児の療育2023年1月17日

- 発達障害と言われたら2022年5月25日

- 文章問題 発達障害(ADHDの診断)2024年4月12日

- 文章問題 発達障害5年生2024年4月12日

- 宿題・親子喧嘩・チック・脅迫観念2024年4月12日

- 発達障害児の学習指導2023年1月18日

- 文章問題 苦手 発達障害2023年1月16日

- 大垣市バスに園児置き去り2025年10月9日

- 体験の重要性2025年7月23日

- カブト虫に卵を産ませる2025年7月10日

- 15人に1人が「不登校」2025年6月21日

- 特別支援学級で一日中罵倒の不適切教師2025年6月2日