デジタルデトックスひかり学園

投稿:2025年4月24日

・近くの川にワニがいる。

・近くの山には猛毒のコブラがいる。

・スーパー●リオをやっているから、石垣を登るのが上手。

・僕は、カブト虫を捕るのが上手だよ。木を蹴って、飛んで逃げるのをタモで捕まえるんだよ。(どうぶつの森ゲームのやり方)

👉全て子ども達が真剣に言っていた事です。現実からズレた感覚が育っているのは何故でしょうか。

◎現代では、良くないと分っていながらも、様々な理由でお子さんにデジタル相手をさせがちです。下記のような理由が多いのではないでしょうか。

・降園後、放課後、見守りや相手をする時間がないから

・家事の最中、見守りができないから。

・運転中、目的地に着くまで車の中で見守りや相手するのが難しいから。

・お買い物中、見守りが難しいから。

・嫌がる宿題をさせる為、ご褒美として。

・親、兄弟がゲームを楽しむ為の相手として。

◎デジタルを相手にしている時間が長い事は、皆さんが感じられている通りで良くないです。本物世界(人を含む)への興味・関心の薄さ、考えない反射反応(考えるのをめんどくさがる、めんどくさいという発言が増える)、非現実な感覚等が出てきてしまうことが多いからです。待つべき時にゲームをしたり、動画を見て過ごしたりして、待つことを知らないので、”待てない”なんて状態にもなったりしますね。リアル世界は複雑ですが、デジタル世界は単純なので、そこに浸かって楽する中毒にかかってしまうのでしょう。脳が未熟で発達段階にある12歳までは、出来る限り避けるのが良いでしょう。

それでも日常生活が忙し過ぎて、「ついつい」「たまには」が、「いつもそれ」となっていきます。地域による子育て支援が十分でない中、各ご家庭で子どもを健全に育む環境を設定するには、時間と知恵と工夫が必要となります。

少しでもその援助となれればと思い、以下にデジタル相手に代わる時間の作り方を提案させて頂きます。

1.外遊び

人間を含む自然を相手に、主体的に楽しむ事は、本当の学力養成になります。自然に視覚イメージを操作する機会が生まれます。友達の大切さもしっかり学び、運動能力も伸びます。成長に良い事尽くしで外せません!

2.廃材工作

部屋の一か所に、いつでも工作ができる場を作っておきます。お父さんやお母さんが使わない空き箱等を入れるBOXを作っておき、近くにはさみやのり等の工作道具も置いておきます。ひかり学園では、折り紙やペットボトルキャップ、ストロー、割りばし等も大量にストックしてあります。子どもは、その材料を使って様々な工作を楽しみます。設計図を頭の中にイメージし、創意工夫する力が育まれます。※パズルやブロックは、自由工作に比べて創意工夫の余地は限られますが、デジタルに代わる物として置いておくのも良いと思います。

3.お絵描き

部屋の一か所に、いつでもお絵描きができる場を作っておきます。鉛筆や色鉛筆、マジック、紙、段ボール等を置いておきます。自由にお絵描きすることは、過去の体験を思い出して、視覚イメージ化する練習となります。手先、指先の柔軟性を上げる微細運動ともなります。

4.お手伝い

洗濯物を畳んだり、食事の準備を一緒にしたりする中で、体験と言葉を繋ぐ語りかけを行います。洗濯物を「半分にたたむ」、ピザを「3等分」する、イチゴやシューマイ等を家族の人数分に「分ける」等々。

5.生き物のお世話

ワンちゃんやネコちゃん、カブト虫や金魚等の生き物を飼い、その世話を覚えてもらう。命の大切さや生き物を世話する喜び等を知る機会にします。カブト虫は、成虫、幼虫問わず、ひかり学園からプレゼントしますので、職員までお声がけ下さい。

6.お小遣い制の導入

自分で買い物することを覚える中で、主体的に自分のお金の計算を必死にします。学びしかないです!子ども自身の財布を準備してあげると良いですね。

参考:糸山泰造著書:12歳までに「絶対学力」を育てる学習法

●読売新聞オンラインから抜粋

国の調査で、子供の学力の大幅な低下が判明した。スマートフォンやゲームに費やす時間の増加が一因とみられている。社会全体で危機感を共有し、対策を考えたい。

文部科学省は、子供の学力を調べる2024年度「経年変化分析調査」の結果を公表した。全国1350校を対象に、小学6年の国語と算数、中学3年の国語と数学、英語について調べた。 前回21年度と比べて全ての教科で平均スコアが下がり、中3の数学以外は10点以上低かった。最も低下したのは英語の22・9点減だった。日本の子供の学力は高水準で安定していただけに、深刻な結果だと言わざるを得ない。文科省は、研究者に詳しい原因の分析を委ねる方針だが、コロナ禍で十分な授業ができなかった影響を指摘する専門家は多い。

英語が大幅に落ち込んだ中3は、本格的に学び始めた時期に授業での会話が制限された。小6については、学習が本格化する時期に休校になるなど、制約の多い学校生活を強いられた。

しかし、それだけではあるまい。スマホやゲームに費やす時間が増えた影響も見過ごせない。

保護者への調査では、平日にスマホを使用する平均時間は小6が1時間5分、中3が1時間56分だった。いずれも前回調査より20分程度延びる一方、勉強時間は短くなっていた。テレビゲームの時間も同様に増えていた。 コロナ禍の外出制限で、デジタル機器を長時間使うようになり、それが習慣になってしまった子供も多いのではないか。

国は20年度、ほぼ全ての児童生徒に1人1台の学習用端末を配布し終えた。教育のデジタル化と学力低下との関係についても、十分な検証が欠かせない。調査では、スマホの使用時間が1時間以上になると、スコアが低下する傾向が見られた。親の使用時間が長いほど、子供も長くなるという結果も出ている。スマホとどう向き合うか。各家庭でルールを決めることが大切だ。

家庭の蔵書量が少ない子供ほど、成績が大きく低下していた点も注視したい。小6の国語では、「101冊以上」と「0~25冊」のグループで、スコアの落ち込みに2倍近い差があった。蔵書量は、親の所得や学歴などの「社会経済的背景」を表す指標と位置づけられている。経済的に恵まれない家庭の子供をいかに支えていくのかは、社会全体で考えるべき重要な課題だ。

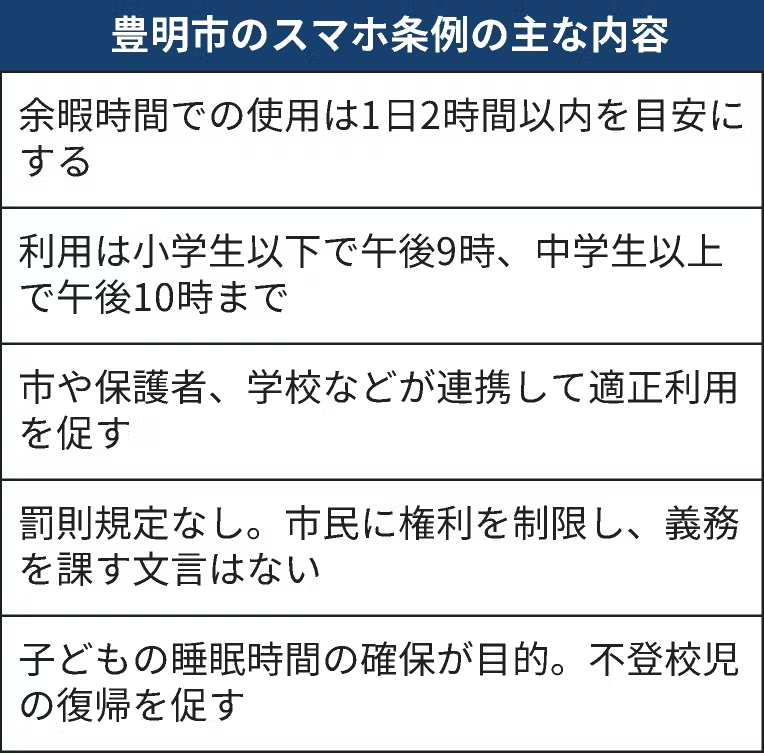

●スマホ依存に一石 「1日2時間以内」条例、愛知県豊明市で成立/日本経済新聞より抜粋

愛知県豊明市でスマートフォンの利用を1日2時間以内とする条例が、22日の市議会で成立した。時間を明示した「スマホ使用条例」は全国初。スマホの長時間利用は睡眠時間減少や学力低下につながるとの指摘がある。海外ではSNSの使用を禁止する動きも広がる。青少年保護を巡りITとどう向き合うか。日本でも議論が進みそうだ。

条例は10月1日に施行する。市議会の採決では19人中12人が賛成した。「(条例を機に)市民にスマホ利用とそれに伴う睡眠時間削減についてセルフチェックをしていただきたい」。豊明市の小浮正典市長は条例成立後、記者団に語った。条例に罰則規定はなく「あくまで目安だ」(小浮市長)と説明する。

条例制定を受け、市は小中学生やその保護者向けに条例の内容や目的をまとめたメッセージを配布する。その後スマホの利用状況などについてのアンケートを小中学生向けにおこない、結果の概要を公表する方針だ。9月中にインターネットを通した市民からの意見集約もおこなう。小浮市長は「市民に対する丁寧な説明が必要だ」と強調する。

「スマホが不登校児の社会復帰の妨げ」

同市が条例制定に踏み切ったのは、不登校児の社会復帰にスマホが妨げになっているとの認識があったからだ。地域住民や大学、企業などと連携して住民の暮らしを支える取り組み「地域包括ケア豊明モデル」を通じ、市内の子どもがスマホの長時間使用で睡眠不足や昼夜逆転を起こし、不登校につながる一因となっているとの認識を持つにいたった。

「家庭で解決できないから福祉が必要になる」と市の担当者は話す。小浮市長は市民の問題意識を喚起するため、不登校児が増えるとされる9月の議会にスマホ使用条例をかけた。

スマホなどを使ったオンラインゲームの使用を制限する自治体はすでにある。香川県は20年に「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」を制定・施行した。18歳未満を対象に1日のゲーム利用時間を60分(休日は90分)以内とする目安を設け、この目安を守らせるよう保護者への努力義務を規定した。県は25年度予算でもネット・ゲーム依存対策に1400万円超を計上。ワークショップなどの啓発活動が引き続き必要としている。

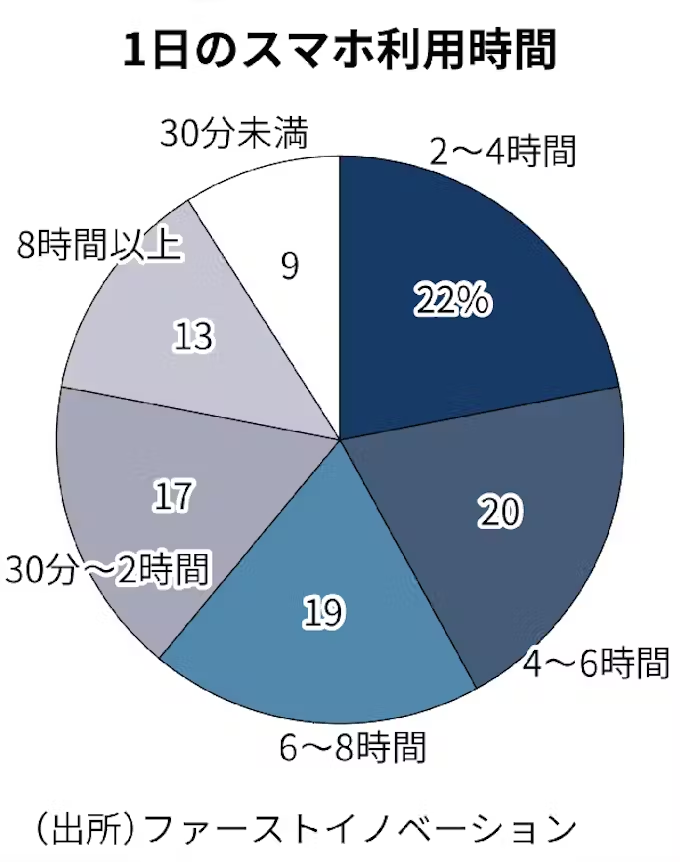

若年層を中心にスマホの長時間利用は進んでいる。SNS運用支援を手掛けるファーストイノベーション(東京・中央)が8月に実施した調査によると、1日の使用時間で最も多かったのが「2〜4時間」で全体の22%に達した。「8時間以上」も13%あった。豊明市が目安とする2時間未満は26%にすぎない。10〜20代では6時間以上の比率が高いという。

国もスマホ依存が学力に与える影響を注視している。小中学生の学力を測る「経年変化分析調査」(2024年度)は、全ての教科で21年度に実施した前回調査を下回った。文部科学省は新型コロナウイルス禍の影響に加え「スマートフォンの長時間利用が学力に影響した可能性がある」とも指摘した。

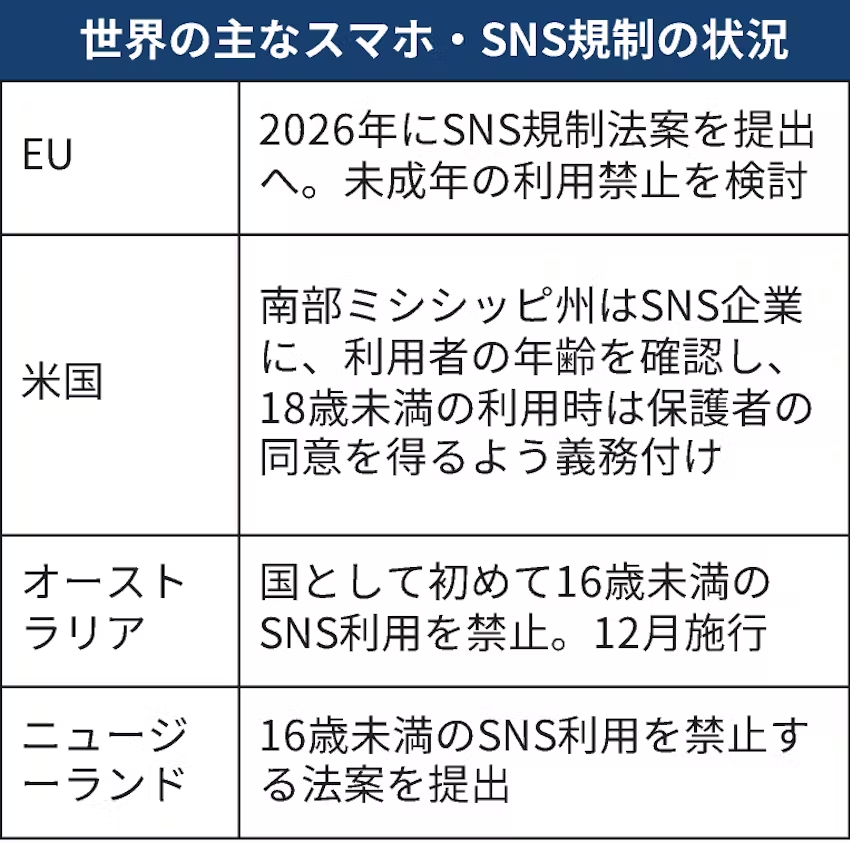

豪州は16歳未満のSNS使用禁止の法律施行

外国では未成年を中心にスマホやSNSの利用を規制する動きが相次いでいる。オーストラリアは16歳未満のSNS利用を禁じる法律が成立し、12月に施行する。サービスを提供する企業が子どもの接続を阻む措置を怠れば最大4950万豪ドル(約48億円)の罰金を科す。豪州議会からは「SNSの過剰利用が若者の健康や学業に悪影響を及ぼす」との声が多い。ニュージーランドもラクソン首相が5月、16歳未満の子どものSNS利用を禁止する法案を議会に提出した。

欧州もオーストラリアに追随する。欧州連合(EU)のマクグラス欧州委員は17日、日本経済新聞の単独インタビューに答え、オーストラリアの動きについて「画期的な試みであり、その成果を注視したい」と述べた。専門家の意見も聞きながら未成年の利用禁止の是非を検討する。

フランスは欧州全体で15歳未満のSNS利用を禁止するようEUに働きかけている。マクロン大統領はEUが導入できなければフランスで始めると明言する。

米国では州ごとに規制が進む。南部ミシシッピ州では25年、SNS企業に利用者の年齢確認を義務付け、18歳未満の利用には保護者の同意を取るように求める法律が発効した。全米50州のうち45以上の州がSNSの規制など子どもを保護する政策の導入に動いている。

子どものインターネット環境を研究している仙台大学の齋藤長行教授は「行政が適正なスマホ利用を市民に促すべきだが、スマホ利用の時間を区切るだけでは問題解決されない可能性がある」と指摘する。「スマホというツールの規制ではなく、ゲームや、長く利用しすぎているSNSなどエビデンスのあるものに絞った方が賛同を得やすいのではないか」(高橋暁子・成蹊大学客員教授)との意見もある。

●中国で増殖する「ネズミ人間」 危機感を抱く中国政府が取り締まりに 昼夜逆転、スマホと出前でゴロゴロの生活を送る若者の動画がSNSに/TBS NEWS23

中国では一日中、寝室にこもって生活する「ネズミ人間」と呼ばれる若者の動画が相次いでSNSに投稿されています。こうした若者の増加に危機感を抱いた政府が取り締まりに乗り出しました。 これは、とある若者の一日を映した動画です。昼過ぎまで眠り続け、午後になってからも布団から出ず、スマホをいじりながら出前で食事をすませます。 その後は、ゲームを楽しんだり、ドラマを見たり、合間に家事をしたりしながら、朝方までずっとゴロゴロ過ごします。 いま、中国のSNSには一日中、部屋にこもり、昼と夜が逆転した生活を送る若者たちの動画が多数、投稿されています。こうした若者たちは「ネズミ人間」と呼ばれ、エネルギーを使わない消極的な生活の象徴として捉えられています。 記者 「中国のSNSなんですけれども、ネズミ人間というキーワードをいれて検索をかけますと、たくさんの動画が出てきます」 こうした動画が増えている背景について、「中国社会の激しい競争や過度なプレッシャーへの抵抗」という指摘もあります。 動画を投稿しているこちらの女性は。 動画を投稿する女性 「家で省エネな状態でいることが悪いとは思っていません。一時的に休みモードになりたいだけなのです」

こうした「ネズミ人間」の増殖に危機感を抱いたのが中国政府です。 22日、政府は「ネズミ人間」のような消極的な感情をあおる動画投稿を2か月間、集中的に取り締まると発表。内容によってはアカウントを閉鎖するなどの強硬措置にでるとしています。 中国政府としては無気力な若者の動画が拡散し、社会の秩序が乱れるのを防ぎたい狙いがあります。 中国メディアも「ネズミ人間」が注目を集めていることに危機感を示しています。 中国メディア 「労働者の努力と継続に対する肯定感を弱めることになる」 取り締まりキャンペーンについて街の人は… 北京市民 「良いと思います。消極的な情報が多いので、少し規制して、みんながもっと前向きになれるといいです」 「あまり賛成しません。こうした取り締まりはやりすぎになりがちで、担当する人もどこまでが適切か判断が難しいと思います」増殖する「ネズミ人間」。今回の措置には、動画消去という強硬手段に出ざるをえない中国政府の焦りがありそうです。

- 新着記事

-

- 宿題が無い公立小学校が増えています👍2025年5月22日

- 児童発達支援・放課後等デイサービスとは2024年4月11日

- お勧めの書籍2024年2月19日

- 宿題を無くした小学校2024年2月17日

- キャンセル待ちについて2024年2月6日

- 未就学児の療育2023年1月17日

- 発達障害と言われたら2022年5月25日

- 文章問題 発達障害(ADHDの診断)2024年4月12日

- 文章問題 発達障害5年生2024年4月12日

- 宿題・親子喧嘩・チック・脅迫観念2024年4月12日

- 発達障害児の学習指導2023年1月18日

- 文章問題 苦手 発達障害2023年1月16日

- 大垣市バスに園児置き去り2025年10月9日

- 体験の重要性2025年7月23日

- カブト虫に卵を産ませる2025年7月10日

- 15人に1人が「不登校」2025年6月21日

- 特別支援学級で一日中罵倒の不適切教師2025年6月2日